为深入践行“学术立校、自强报国”办学理念,全方位呈现我校科研团队于科技攻关中斩获的累累硕果和一线科研工作者直面挑战、砥砺奋进的动人风采,党委宣传部联合人事处、科学技术研究院,精心策划并推出系列报道。诚邀各科研团队成员倾情讲述科研故事,深度展现我校科研工作者在积极服务国家战略需求、全力推动学校高质量发展进程中的卓越贡献,为学校“双一流”建设营造浓郁学术氛围、凝聚磅礴精神动力。本期推出的是

我是雷振,环境与市政工程学院副教授,硕士生导师,担任国际水协会中国青年委员会委员、Journal of Water Process Engineering等多本SCI期刊青年编委。我师从王晓昌教授与陈荣教授。自攻读博士学位起,便锚定“污水低碳处理与资源能源回收”这一方向,初心如磐,为破解污水处理高能耗、高碳排难题,实现行业绿色低碳转型贡献智慧。近年来,主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金特别资助项目等6项,在Environmental Science and Technology、Water Research等环境领域顶刊发表论文40余篇,授权/申请国内外专利8项,荣膺陕西省优博论文、创新创业优秀博士后,获陕西省科技进步一等奖。

我所在的“废水低碳处理与高值资源化拔尖教授团队”由陈荣教授领衔。团队肇始于2019年获批的“环境废弃物资源能源再生”陕西省科技创新团队,历经数年发展,已成为我国西北缺水地区水资源利用与保护领域的一支核心科研力量。团队凝聚了包括国家杰青、国家级青年人才在内的一批中青年学术骨干,成员目标清晰、勇于探索、精诚协作,展现出强大的科研战斗力。基于坚实的人才基础与创新氛围,团队在废水低碳处理与资源化领域取得重要突破,创新研发了以厌氧膜生物反应器和厌氧氨氧化技术为核心的污水低碳处理工艺体系以及污泥基木板胶黏剂、可生物降解塑料、紫膜蛋白等高附加值产品。

近年来,团队依托国家杰出青年科学基金、重点研发计划政府间科技合作项目、重点研发计划课题等国家级重点项目,在废水厌氧资源化领域取得系统性突破。团队建立了厌氧菌群菌间代谢行为解析新方法,揭示了菌群协同代谢特征,阐明了膜分离与导电碳材料的菌间协同增效机制。在此基础上,创新开发了面向菌间高效协同的厌氧处理新技术,构建了覆盖多种有机废水的减污降碳与高值资源化应用技术体系。相关技术成果已在陕西、江西等地的市政污水、养殖废水及餐厨垃圾处理中成功应用,显著缓解了环境污染问题,实现了有机质能源化,大幅降低了能耗与排放,社会与经济效益显著,为“双碳”目标的实现提供了有力支撑。这些丰硕成果获得广泛认可,包括国家科学技术进步奖二等奖、国际水协会(IWA)全球项目创新奖、陕西省科学技术奖一等奖等;团队还获得授权发明专利20余项,实用新型专利6项,发表SCI论文200余篇,出版学术专著3部。

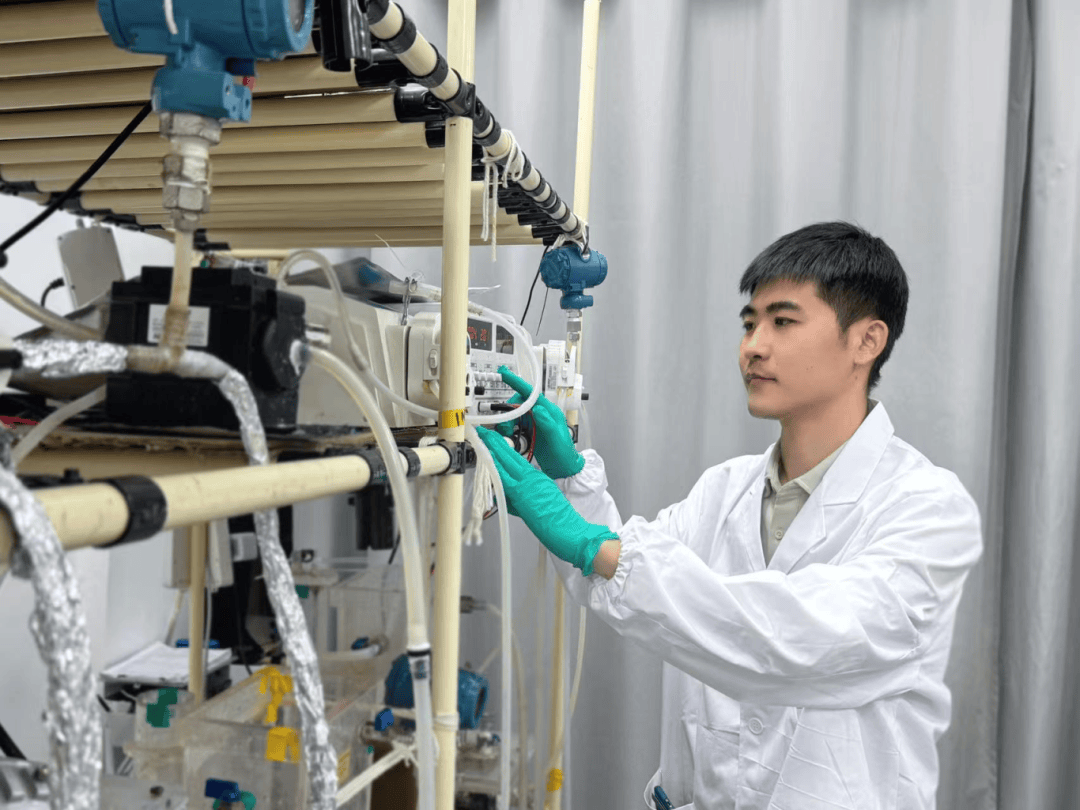

科研成果的中试验证既是转化的关键,亦充满挑战。在陈荣教授承担国家重点研发计划项目执行期间,我负责新型厌氧膜生物反应器(AnMBR)技术用于市政污水能源回收的中试验证。尽管前期做了充分准备,安装与调试过程中仍不断出现问题,加之现场条件复杂、限制众多,推进工作困难重重。我带领团队学生,反复拆卸和吊装数吨重的膜组件,持续开展问题分析、系统排查与多方协调,经历了无数次的挫折与尝试。最终,凭借严谨的态度和持之以恒的努力,成功完成了AnMBR在污水与餐厨垃圾协同资源化中的中试验证。该项目的实施不仅为后续技术规模化应用提供了关键参数与实践经验,也锤炼了学生吃苦耐劳、精益求精的科研品格,成为一堂生动而深刻的科研育人实践课。

值此学校“双一流”建设的关键时期,团队在暑期重点推进多项工作,包括支持青年教师申报各类奖项与人才项目,完成国家重点研发计划课题的中期成果总结,并高效推进《水资源利用与保护》新版教材的编写,以此夯实团队年度目标的完成基础,助力学校发展迈向新台阶。

实现废水低碳处理与高值资源化,是行业可持续发展的重要方向,更是我们矢志不渝的追求。面向未来,团队及我个人将继续深耕该领域机理研究与技术研发,坚持将科研工作与国家战略及地方需求紧密结合,着力研发更高效、低碳、经济的处理与资源化技术,为区域污水处理行业绿色高质量发展、保障水安全与生态安全,贡献更大科技力量。返回搜狐,查看更多

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信